木工中級講座開催の様子~後編~

こんにちは、指導員の植木です!

6日間かけて三段小引き出しを制作する木工中級講座が先日終了しました。

前編に引き続き、今回は後半3日間の様子をお届けします!

(前編はコチラから→https://x.gd/hLIN6)

4日目はあられ組加工の続きから取り組みます。

前回は墨付けと鋸引きまで取り組んだので、あとはひたすら鑿の加工が続きます。

まずは天板の胴付き線。

抽斗での加工を思い出し、加工線まで確実に落とします。

繊維を断ち切る方向に鑿を入れた後、その深さまで繊維方向から鑿を入れて、繰り返してちょっとずつ薄く薄く落としていきます。

ここでひとつ豆知識、、あられ組や蟻組等の仕口割り付けの考えのひとつとして、自分の持っている鑿幅に合わせて設定するというものがあります。そうすることで、鑿幅を最大限に使用し加工できます。今回であれば、あられ組を1寸2分の幅に設定し1寸鑿で効率よく落としていけるようにしています。

胴付き線まで落とせたら、次は幅方向をしのぎ鑿で落とします。

最初に天板だけ加工線通りに加工し、基準となる板します。そのあとに側板の幅方向を基準に合わせ落としていくことで、ぴったりと組み合い強度の高いあられ組を目指します。

天板と側板を合わせてみて、どこの幅をどのくらい落とせばよいのか見極めます。神経を使う細かい調整が続きますが、きれいな組手を作るには必須の作業です💦

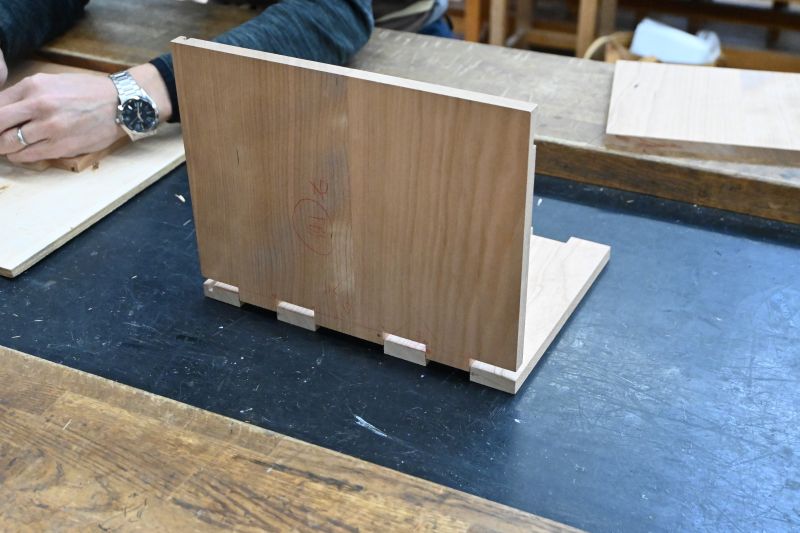

調整が終わったら仮組へ。

あられ組は基本となる組手ですが、墨付けの精度も加工の精度も組んだ後全て目に見えるので、基本ができているのか試される意外と難しい仕口でもあります。

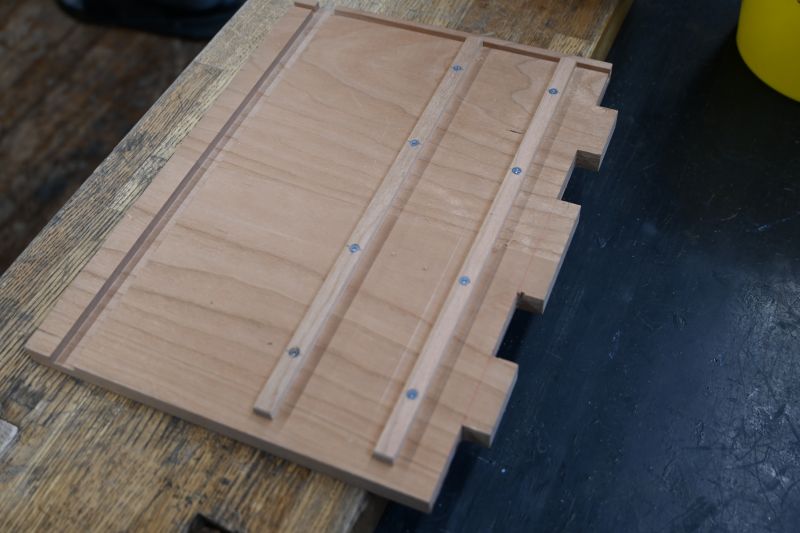

仮組ができたら、左右の側板に吊り桟を取り付けます。吊り桟とは抽斗の上2段を吊す為の棒材です。

吊り桟を取り付けるための治具を使って、平行になるように慎重にビスで固定します。

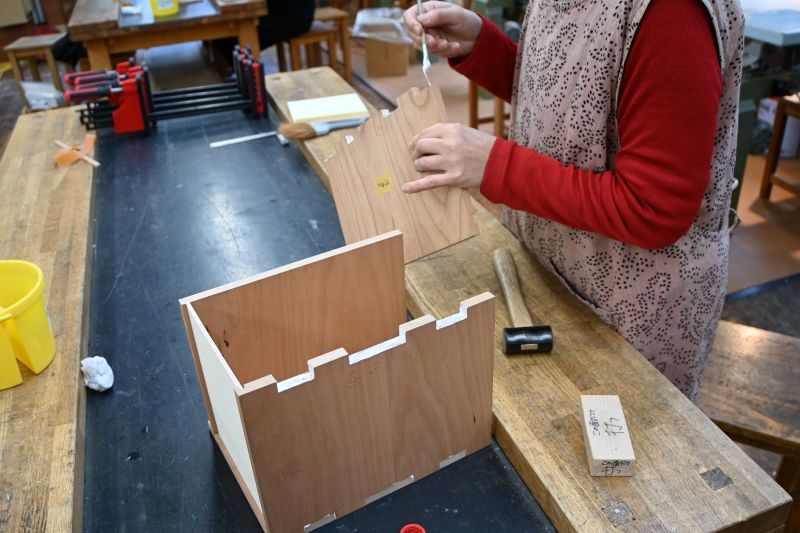

接着後触れなくなる底板に仕上げ削りを済ませたら、いざ接着へ!

ボンドを塗布した際に慌てないよう、仮組の際に接着する順番を確認しておきます。塗り忘れがないよう、ひとつひとつ確認しながら順序良く接着していきました。

クランプを駆使して強く圧着し次の日まで置いておきます。スコヤで直角が出ているか確認し調整します。抽斗の接着の際と同じでこの直角精度が最後に行う抽斗調整でとても重要になってきます。

最終日は、大詰め作業です!

前回接着した外箱の鉋掛けからスタート。目地を丁寧に払ったら、逆目に十分注意して面を仕上げていきます。一見綺麗に見える面も、加工時の小さな傷や日焼けなど汚れているものです。鉋を丁寧にかけてあげると見違えるほどすべすべの綺麗な面なりました!

面取りも忘れずに行います。地面と接地する面はより多く面取りしてあげると、使用時に木の割れを防ぐ効果があります。

仕上げの鉋掛けが終われば、いよいよ抽斗の調節へ。

まずは木釘を鋸で取り払ったら、こちらも鉋掛けをしていきます。外箱に抽斗を入れてみて、すぐにスポッと入ることはまずありません。どこが外箱と干渉して入っていかないのか、よく観察して抽斗を削っては入れて、削っては入れてを繰り返します。丁度よい硬さで引き出しが収まると、二段目三段目も順々に調節していきます。

三段目まで全て収まったら、前板と外箱がぴったりと収まるように最終調節をします。

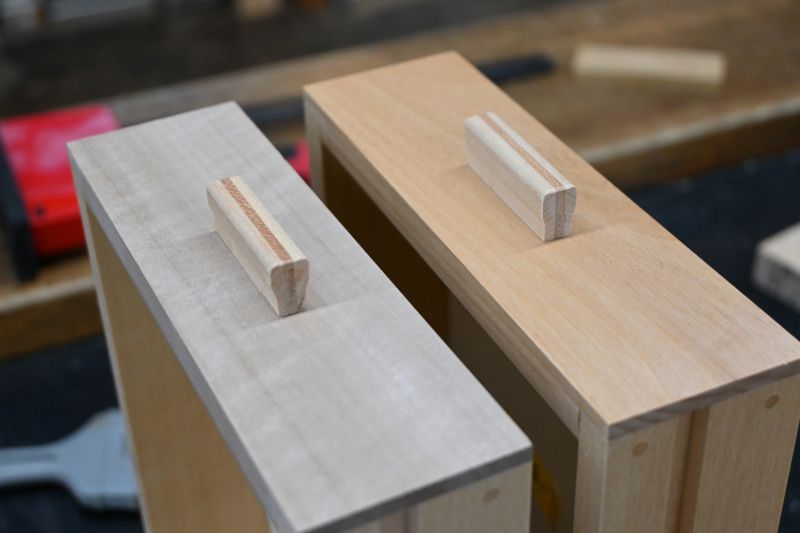

残るは取っ手付け。今回はメープルとチェリーを矧ぎ合わせた取っ手を使用します。ドライバーで穴をあけはめ込んだら、、、完成です!(まだ接着剤が乾いていないため、マスキングテープをしておき抽斗を取り出せるようにしています。)

本講座を振り返ると板矧ぎに始まり、抽斗の包み打ち付け加工、一番の難所である外箱のあられ組。様々な課題に取り組んでいただきました。どの加工を取っても、道具の扱いであったり正しい墨付けであったり、基礎をしっかりと身に着けておくことが重要です。これからも様々な指物加工を通して、木工を一緒に楽しみましょう。

みなさん、6日間本当にお疲れさまでした。ありがとうございました!

ではまた次回の木工講座でお会いしましょう!

担当:浦上 植木