木工ロクロ教室「ロクロdeスツール」開催の様子

みなさまお久しぶりです。指導員の水瀬です。

2月8日から開催しておりました、木工ロクロ教室「ロクロdeスツール」の様子をお届けします。

今回の木工ロクロ教室では、部材をロクロで削りだして組んだものに座面を編み込むシェーカースタイルのスツールを制作しました。部材はクリを使用しています。

まずは、「墨付け」を行います。脚の位置を決めて勝手墨を付けたり、枘穴(ほぞあな)の位置にしるしを付けたりと作業に必要な線を書き加えていきます。簡単な作業ですが、甘く見ていると痛い目にあうので丁寧に作業します。

墨付けができると次は、ついに木工ロクロに材をセットします。セットするにあたって両端に錐で穴を開け、オイルを付けて準備しておきます。

ロクロに材をセットできたらいよいよ削る作業にはいっていきます。ラフィングガウジとスピンドルガウジの2種類の刃物を使って削ります。それぞれうまく削れる角度や刃の向きがあり、最初はうまく削れていない様子でしたが徐々に慣れてきて上達していく様子も見られました。11本も削りましたもんね。。。

円柱状に削りだしができたらノギスを使って径を確認します。丸枘(まるほぞ)になる部分は仕上がり寸法よりも1mm程太くしておきます(=木殺しするため)。とにかく絶対に仕上がり寸法よりも細くならないよう慎重に!!

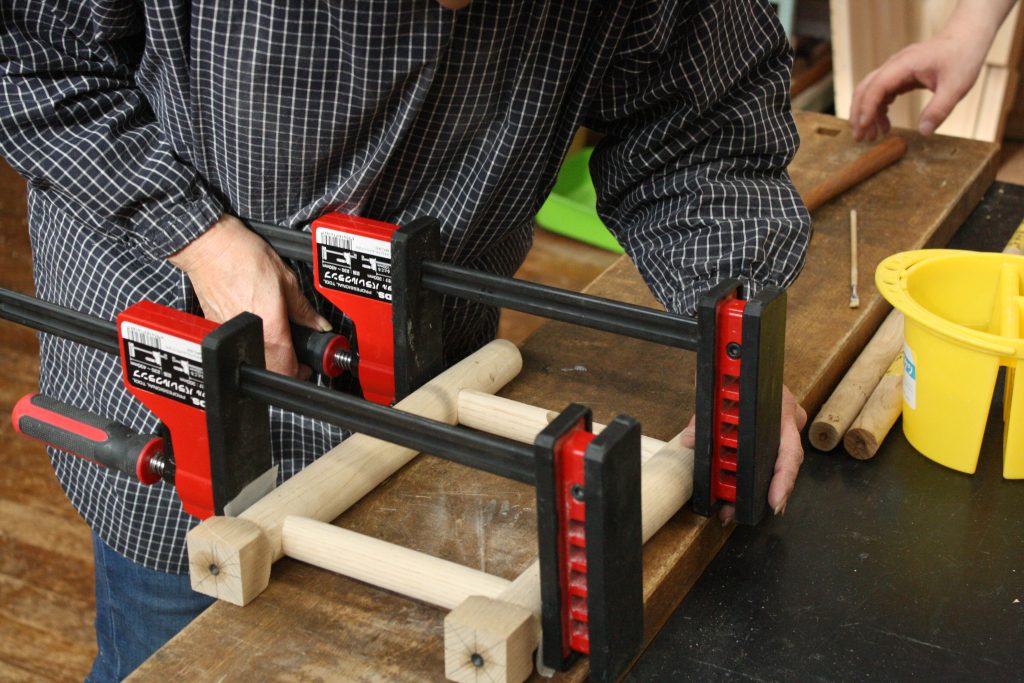

部材が削りだせたら妻手方向を先に組んでいきます。ボール盤で枘穴を開けて部材を差し込んでいきますが、穴よりも枘の方が少し太いので、木殺しをします。木殺しとは金槌で接合部を圧縮することで、合わさった後にボンドの水分などで元に戻り、接合部の密着度が上がるというものです。木殺しができたらボンドを塗って接着します。捻れていないか確認しながらクランプで締めて乾燥させます。

妻手方向の乾燥ができたら長手方向の接着もおこないます。妻手の接着と同様に穴開けして、木殺しして、ボンド塗って、クランプで締めてという手順で接着します。ここまでくるとスツールの形が見えてきましたね。

スツールの強度を高める為に貫の接合部に木釘を打ち込みます。ドリルドライバーで穴をナナメに開けて木釘を打ち込みますが、細いので途中で折れてしまわない様に優しく慎重に作業します。その後、余って飛び出ている木釘はダボ切り用の鋸で切り落とします。

鋸を使って脚の上側の余分なところも切ります。できるだけ真っ直ぐ切れるように角度や向きに注意しながら切っていきます。

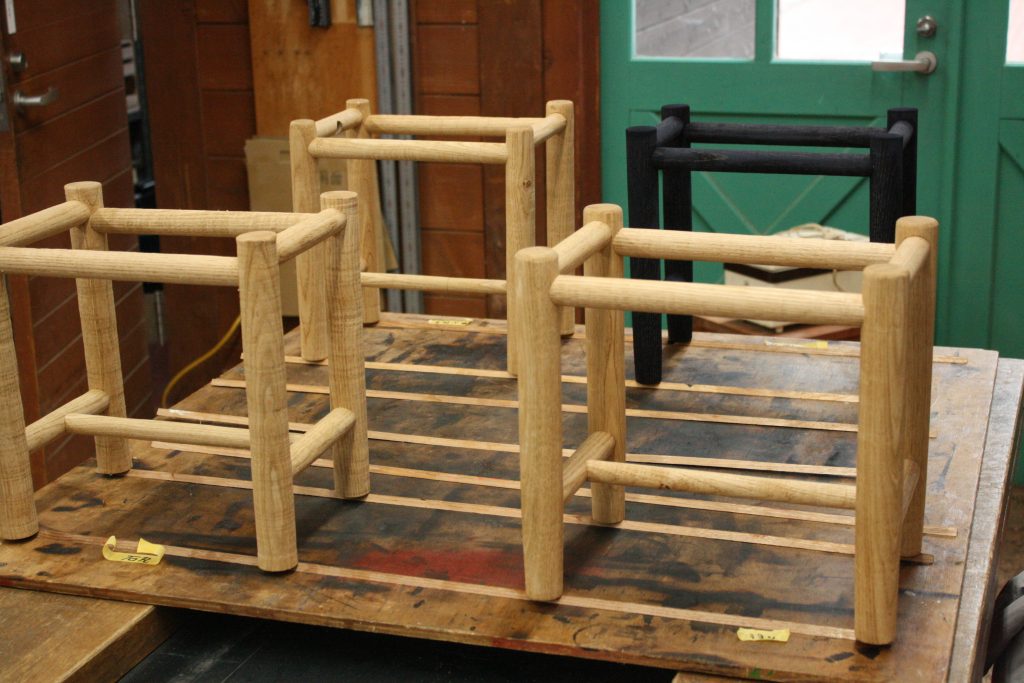

続いて塗装の作業にはいっていきます。今回はオイル系塗料と鉄媒染の2種類から選んでどちらかを施しました。オイル系塗料は「VATON」というものを使用しました。さらさらしていて、ノビが良い塗料です。鉄媒染は木酢酸鉄液を塗り込みます。木材に含まれるタンニンと木酢酸鉄液の鉄分が反応し黒っぽく変色します。今回は青黒い色になりました。

塗料を十分に乾燥させたら、座面を編み込んでいきます。今回はペーパーコードという紙製の紐を使用します。紐を切るとき、両手を拡げた長さで測りますが、これを1尋(ひろ)といいます。主に釣り糸などを測ったりするときにつかわれたりするらしいですね。

今回は「かのこ編み」という編み方で座面を作ります。縦の紐に対して横の紐を上下交互に通る編み方です。表側だけで無く裏側もきれいに仕上げていきます。最後に紐をくくりつけ、切った紐を内側に入れ込んだら完成です。

さて、いかがだったでしょうか。六日間の木工ロクロ教室で可愛らしいミニスツールを仕上げることができましたね。参加されたみなさまは本当にお疲れ様でした。足踏みロクロで脚を使ったり、座編みで腕を使ったりとなかなかハードな内容だったと思います。これからもちょっとハードで、でも楽しい木工ロクロ教室が開催出来たらと思っておりますので、お楽しみに!

では、また。。。